从“贫困洼地”到“振兴样板”的樊家川村实践

编辑:2025-10-11 16:14:13

分类:振兴论坛

阅读:52次

樊家川村地处渭北澄城县的旱塬,曾经是典型的贫困村,六七十年代交通闭塞、产业薄弱、设施落后等诸多问题一直困扰村级经济发展。近年来,该村通过坚定不移地走党建引领、创新机制、多元化发展之路,实现了从“贫困洼地”到“振兴样板”的华丽转身。如今,村集体经济收入已突破百万元,村民人均可支配收入从2012年的2600元大幅提升至2024年的19500元。凭借显著的发展成效,该村先后荣获“全国一村一品示范村”“全国法制文明示范村”“国家森林乡村”“全省村级集体经济发展试点20强”“中国美丽休闲乡村”“新型农村经济发展示范村”等荣誉称号。

一、主要做法

樊家川村的蜕变并非偶然,而是在党建引领下,通过产业升级、人才培育、机制创新与生态赋能的系统性突破,构建起乡村振兴的立体发展体系。其核心经验可概括为“五个维度”的协同发力。

(一)党建强基,锻造“头雁领航”核心引擎

能人回引*治理效能:精准感召在外的乡贤樊建武返乡掌舵,他毅然割舍年销千万元的汽贸产业,为村上垫资200万元启动集体项目,以“破釜沉舟”的魄力带领党员群众攻克发展难关,筑牢基层战斗堡垒。

模式创新织密利益网络:首创“党组织+集体经济+合作社+农户”联结机制,通过土地集约化流转、劳务量化入股、资金多元参股等路径,将分散经营的农户嵌入产业链条,近三年来累计分红100万元,实现“集体强、农户富”的双赢格局。

樊家川村的跨越式发展,根本在于筑牢基层党组织的“四梁八柱”,通过“选准领头雁、建强先锋队、创新联结链”,将党的政治优势转化为发展优势,让党支部成为带领群众脱贫致富的“主心骨”。

(二)产业筑基,构建出“三产融合”的发展体系

立足旱塬资源特质,构建“种植筑基、加工增值、文旅赋能” 的全链条发展模式。

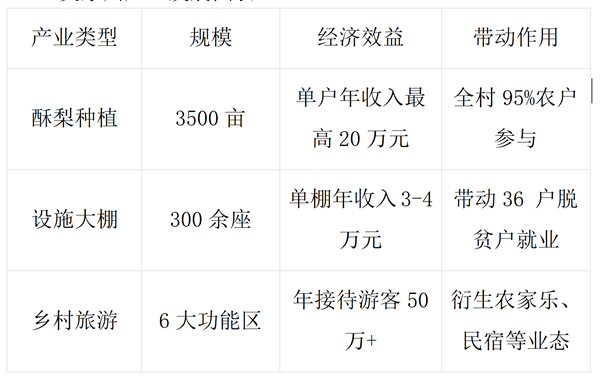

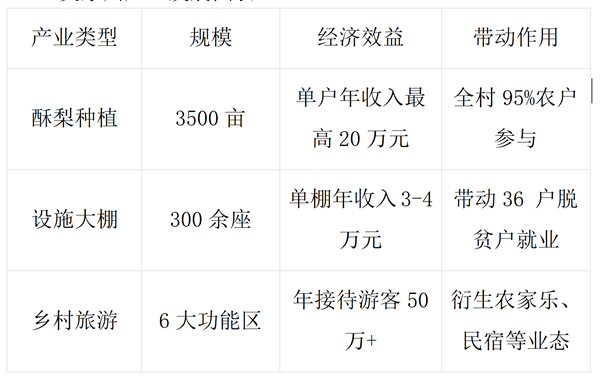

特色农业集群化突破:建成3500亩酥梨基地、500亩设施果蔬园、700亩花椒带及100亩中药材种植,形成了“四季有果”的种植矩阵;注册“龙首壩”商标,酥梨斩获国家有机认证与“省级名牌”称号,荣获第三十届中国杨凌农博会“石穗奖”,品牌溢价率超40%。

精深加工延伸价值链条:建成1000吨气调库、200吨保鲜库及酥梨精深加工厂、龙首塑料制品厂、果网袋加工厂、中药材加工厂等,实现农产品从“田间到车间” 的就地转化,彻底破解“丰产不丰收”的产业困局。

农旅融合*生态价值:借力“世界灌溉工程遗产”龙首坝IP,打造民俗体验街、四季采摘园等6大功能区,年接待游客超10万人次,“观光+采摘”模式带动农产品终端售价提升30%,形成“景区带村、产业兴村”的良性循环。

产业是乡村振兴的根基,更是破解资源约束的关键抓手。樊家川村立足渭北旱塬的资源禀赋,跳出“单打独斗”的传统农业困局,以“链式思维”重构产业生态,通过一产筑基、二产增值、三产赋能的深度融合,既盘活了土地资源,又延伸了价值链条,实现了从“靠天吃饭”到“多元增收”的历史性跨越。

樊家川产业发展图表。

(三)人才蓄力,*“内生造血”动能

本土培育催生“领头雁”:通过8万元扶贫贷款精准扶持贫困户岳忠民,使其从“技术门外汉”成长为带动36户发展500 亩大棚的产业带头人,形成“一户示范、全村跟进”的裂变效应。

跨省协作注入“新动能”:借力苏陕协作机制,村书记9次赴江苏对标学习,引入电商直播、冷链物流等前沿模式;累计开展技能培训1200余人次,培育高级职业农民、产业带头人196名,构建起“本土人才+外来智力”的立体人才库。

乡村振兴,关键在人。樊家川村深刻认识到人才是破解发展瓶颈、*内生动力的核心要素,通过“本土培育+外部引进” 双轮驱动,既唤醒“土专家”“田秀才”的潜能,又借力外部智力资源,构建起支撑产业发展的人才梯队,为持续增收提供了坚实的人力保障。

二、创新实践

樊家川的产业融合并非简单的“加法”,而是在旱塬资源约束下的系统性“破局”——通过空间利用革新、技术瓶颈突破、政策机制创新,打破传统发展的路径依赖,为同类地区探索出可复制的“突围经验”。

(一)空间破界:荒坡地变“聚宝盆”的循环密码

针对黄土旱塬坡地闲置难题,樊家川村以 120 亩撂荒坡地为抓手,通过 “塬上绿色赋能、坡下特色种养” 的立体开发,打破土地利用单一化瓶颈,打造荒坡转型样本。塬上布局 6MW 风力发电项目,将旱塬风资源转化为绿色能源,实现了荒坡空间的**;坡下建成 300 亩设施大棚,规模化种植樱桃、甜瓜、桃、杏、养等杂果,一亩地一年能挣8万元,是传统耕地收益的10倍。这种以空间重构打破传统坡地利用局限的模式,让昔日“谁看谁摇头”的荒坡,变成了“四季生金”的循环经济样板。

(二)技术破局:旱塬上长出“科技田”

靠天吃饭的老黄历,被科技改写成了“知天而作”的新篇。樊家川村牵手西北农林科技大学,给土地“喂”生物菌剂,化肥用量砍半,种出的酥梨糖度硬生生提了2度;架起智能滴灌系统,一滴水能当两滴用,节水60%不说,遇上旱季也能保住90% 以上的收成。这些“接地气”的技术,让旱塬的庄稼地长出了“科技范儿”,亩产效益翻着跟头往上走。

(三)政策破壁:“点状供地”解了“用地愁”

产业要升级,地从哪儿来?樊家川村敢当“吃螃蟹的人”,成了全省首批“点状供地”试点。他们把187亩零散的建设用地“化零为整”,优先分给旅游驿站、冷链中心这些产业融合急需的设施;更关键的是,审批时间从原来的3个月压减到15个工作日,项目落地“按下快进键”。这一改,不仅破解了“有项目没地用”的困局,更让政策红利直接变成了发展动力。

(四)机制创新,破解“资金资源”瓶颈

多元聚合破解投入难题:整合苏陕协作资金、专项扶贫贷款、集体资产盘活等渠道,累计投入1.31亿元;创新“扶贫互助协会”模式,滚动发放互助借款0.78亿元,实现“资金闭环循环、效益持续放大”。

三级监管筑牢风险防线:建立“县审计+镇监督+村公示”的资金监管体系,对集体资产处置、收益分配实行全程阳光审计,确保每一分钱都用在“刀刃上”,连续10年实现项目资金零违规。

(五)生态赋能,绘就“美美与共”新图景

基础设施提档升级:新修灌溉水渠10.8公里,建成多级提水泵站,将4000亩旱地改造为高产水浇田;全域实现道路硬化、山坡绿化8000米,村容村貌实现“脏乱差”到“洁净美”的蝶变。

文化浸润凝聚精神力量:深挖龙首坝千年灌溉文化,建成村史馆、农耕体验园,系统传承“艰苦奋斗、引水造田”的旱塬精神,让文化自信成为乡村振兴的深层动力。

三、经验启示

樊家川村从渭北旱塬的“贫困洼地”跃升为乡村振兴示范标杆,其蜕变轨迹不仅是一部因地制宜的突围史,更是一套可复制、可推广的实践方法论。对于同类资源约束型乡村而言,其发展逻辑的核心在于破解“党建弱化、产业单一、人才流失、机制僵化”的共性难题,具体可提炼为三大实践启示:

(一)选准带头人:以“双轮驱动”建强核心引擎

樊家川的实践证明,乡村振兴的关键在于培育“情怀+能力”双具备的领头雁。通过乡贤返乡凝聚本土力量,以“舍小家为大家”的情怀破解信任困境;同时以实干实绩强化班子战斗力,将党组织建设成“能打硬仗、善解难题”的坚强堡垒,形成“头雁领航、群雁齐飞”的治理格局。

(二)做实产业链:以“三产融合”*内生动力

立足旱塬农业禀赋,构建“一产筑基、二产增值、三产赋能” 的全链条生态是突破发展瓶颈的核心路径。通过特色种植筑牢产业根基,以精深加工延伸价值链条,借力文旅融合放大生态价值,实现“田里有产出、厂里有加工、村里有游客”的多元化增收格局,从根本上改变“靠天吃饭”的被动局面。

(三)用活政策包:以“系统思维”破解发展桎梏

面对资金短缺、资源分散等共性难题,关键在于建立“整合—监管—反哺”的政策应用闭环。通过跨部门、跨区域整合帮扶资金、集体资产等资源,以三级监管体系防范廉政风险,再以收益反哺机制推动资金滚动增值,既确保政策红利“精准滴灌”,又实现发展动能的永续循环。(陕西省澄城县经济研究中心 供稿)

从“贫困洼地”到“振兴样板”的樊家川村实践

编辑:2025-10-11 16:14:13

分类:振兴论坛

阅读:53次

樊家川村地处渭北澄城县的旱塬,曾经是典型的贫困村,六七十年代交通闭塞、产业薄弱、设施落后等诸多问题一直困扰村级经济发展。近年来,该村通过坚定不移地走党建引领、创新机制、多元化发展之路,实现了从“贫困洼地”到“振兴样板”的华丽转身。如今,村集体经济收入已突破百万元,村民人均可支配收入从2012年的2600元大幅提升至2024年的19500元。凭借显著的发展成效,该村先后荣获“全国一村一品示范村”“全国法制文明示范村”“国家森林乡村”“全省村级集体经济发展试点20强”“中国美丽休闲乡村”“新型农村经济发展示范村”等荣誉称号。

一、主要做法

樊家川村的蜕变并非偶然,而是在党建引领下,通过产业升级、人才培育、机制创新与生态赋能的系统性突破,构建起乡村振兴的立体发展体系。其核心经验可概括为“五个维度”的协同发力。

(一)党建强基,锻造“头雁领航”核心引擎

能人回引*治理效能:精准感召在外的乡贤樊建武返乡掌舵,他毅然割舍年销千万元的汽贸产业,为村上垫资200万元启动集体项目,以“破釜沉舟”的魄力带领党员群众攻克发展难关,筑牢基层战斗堡垒。

模式创新织密利益网络:首创“党组织+集体经济+合作社+农户”联结机制,通过土地集约化流转、劳务量化入股、资金多元参股等路径,将分散经营的农户嵌入产业链条,近三年来累计分红100万元,实现“集体强、农户富”的双赢格局。

樊家川村的跨越式发展,根本在于筑牢基层党组织的“四梁八柱”,通过“选准领头雁、建强先锋队、创新联结链”,将党的政治优势转化为发展优势,让党支部成为带领群众脱贫致富的“主心骨”。

(二)产业筑基,构建出“三产融合”的发展体系

立足旱塬资源特质,构建“种植筑基、加工增值、文旅赋能” 的全链条发展模式。

特色农业集群化突破:建成3500亩酥梨基地、500亩设施果蔬园、700亩花椒带及100亩中药材种植,形成了“四季有果”的种植矩阵;注册“龙首壩”商标,酥梨斩获国家有机认证与“省级名牌”称号,荣获第三十届中国杨凌农博会“石穗奖”,品牌溢价率超40%。

精深加工延伸价值链条:建成1000吨气调库、200吨保鲜库及酥梨精深加工厂、龙首塑料制品厂、果网袋加工厂、中药材加工厂等,实现农产品从“田间到车间” 的就地转化,彻底破解“丰产不丰收”的产业困局。

农旅融合*生态价值:借力“世界灌溉工程遗产”龙首坝IP,打造民俗体验街、四季采摘园等6大功能区,年接待游客超10万人次,“观光+采摘”模式带动农产品终端售价提升30%,形成“景区带村、产业兴村”的良性循环。

产业是乡村振兴的根基,更是破解资源约束的关键抓手。樊家川村立足渭北旱塬的资源禀赋,跳出“单打独斗”的传统农业困局,以“链式思维”重构产业生态,通过一产筑基、二产增值、三产赋能的深度融合,既盘活了土地资源,又延伸了价值链条,实现了从“靠天吃饭”到“多元增收”的历史性跨越。

樊家川产业发展图表。

(三)人才蓄力,*“内生造血”动能

本土培育催生“领头雁”:通过8万元扶贫贷款精准扶持贫困户岳忠民,使其从“技术门外汉”成长为带动36户发展500 亩大棚的产业带头人,形成“一户示范、全村跟进”的裂变效应。

跨省协作注入“新动能”:借力苏陕协作机制,村书记9次赴江苏对标学习,引入电商直播、冷链物流等前沿模式;累计开展技能培训1200余人次,培育高级职业农民、产业带头人196名,构建起“本土人才+外来智力”的立体人才库。

乡村振兴,关键在人。樊家川村深刻认识到人才是破解发展瓶颈、*内生动力的核心要素,通过“本土培育+外部引进” 双轮驱动,既唤醒“土专家”“田秀才”的潜能,又借力外部智力资源,构建起支撑产业发展的人才梯队,为持续增收提供了坚实的人力保障。

二、创新实践

樊家川的产业融合并非简单的“加法”,而是在旱塬资源约束下的系统性“破局”——通过空间利用革新、技术瓶颈突破、政策机制创新,打破传统发展的路径依赖,为同类地区探索出可复制的“突围经验”。

(一)空间破界:荒坡地变“聚宝盆”的循环密码

针对黄土旱塬坡地闲置难题,樊家川村以 120 亩撂荒坡地为抓手,通过 “塬上绿色赋能、坡下特色种养” 的立体开发,打破土地利用单一化瓶颈,打造荒坡转型样本。塬上布局 6MW 风力发电项目,将旱塬风资源转化为绿色能源,实现了荒坡空间的**;坡下建成 300 亩设施大棚,规模化种植樱桃、甜瓜、桃、杏、养等杂果,一亩地一年能挣8万元,是传统耕地收益的10倍。这种以空间重构打破传统坡地利用局限的模式,让昔日“谁看谁摇头”的荒坡,变成了“四季生金”的循环经济样板。

(二)技术破局:旱塬上长出“科技田”

靠天吃饭的老黄历,被科技改写成了“知天而作”的新篇。樊家川村牵手西北农林科技大学,给土地“喂”生物菌剂,化肥用量砍半,种出的酥梨糖度硬生生提了2度;架起智能滴灌系统,一滴水能当两滴用,节水60%不说,遇上旱季也能保住90% 以上的收成。这些“接地气”的技术,让旱塬的庄稼地长出了“科技范儿”,亩产效益翻着跟头往上走。

(三)政策破壁:“点状供地”解了“用地愁”

产业要升级,地从哪儿来?樊家川村敢当“吃螃蟹的人”,成了全省首批“点状供地”试点。他们把187亩零散的建设用地“化零为整”,优先分给旅游驿站、冷链中心这些产业融合急需的设施;更关键的是,审批时间从原来的3个月压减到15个工作日,项目落地“按下快进键”。这一改,不仅破解了“有项目没地用”的困局,更让政策红利直接变成了发展动力。

(四)机制创新,破解“资金资源”瓶颈

多元聚合破解投入难题:整合苏陕协作资金、专项扶贫贷款、集体资产盘活等渠道,累计投入1.31亿元;创新“扶贫互助协会”模式,滚动发放互助借款0.78亿元,实现“资金闭环循环、效益持续放大”。

三级监管筑牢风险防线:建立“县审计+镇监督+村公示”的资金监管体系,对集体资产处置、收益分配实行全程阳光审计,确保每一分钱都用在“刀刃上”,连续10年实现项目资金零违规。

(五)生态赋能,绘就“美美与共”新图景

基础设施提档升级:新修灌溉水渠10.8公里,建成多级提水泵站,将4000亩旱地改造为高产水浇田;全域实现道路硬化、山坡绿化8000米,村容村貌实现“脏乱差”到“洁净美”的蝶变。

文化浸润凝聚精神力量:深挖龙首坝千年灌溉文化,建成村史馆、农耕体验园,系统传承“艰苦奋斗、引水造田”的旱塬精神,让文化自信成为乡村振兴的深层动力。

三、经验启示

樊家川村从渭北旱塬的“贫困洼地”跃升为乡村振兴示范标杆,其蜕变轨迹不仅是一部因地制宜的突围史,更是一套可复制、可推广的实践方法论。对于同类资源约束型乡村而言,其发展逻辑的核心在于破解“党建弱化、产业单一、人才流失、机制僵化”的共性难题,具体可提炼为三大实践启示:

(一)选准带头人:以“双轮驱动”建强核心引擎

樊家川的实践证明,乡村振兴的关键在于培育“情怀+能力”双具备的领头雁。通过乡贤返乡凝聚本土力量,以“舍小家为大家”的情怀破解信任困境;同时以实干实绩强化班子战斗力,将党组织建设成“能打硬仗、善解难题”的坚强堡垒,形成“头雁领航、群雁齐飞”的治理格局。

(二)做实产业链:以“三产融合”*内生动力

立足旱塬农业禀赋,构建“一产筑基、二产增值、三产赋能” 的全链条生态是突破发展瓶颈的核心路径。通过特色种植筑牢产业根基,以精深加工延伸价值链条,借力文旅融合放大生态价值,实现“田里有产出、厂里有加工、村里有游客”的多元化增收格局,从根本上改变“靠天吃饭”的被动局面。

(三)用活政策包:以“系统思维”破解发展桎梏

面对资金短缺、资源分散等共性难题,关键在于建立“整合—监管—反哺”的政策应用闭环。通过跨部门、跨区域整合帮扶资金、集体资产等资源,以三级监管体系防范廉政风险,再以收益反哺机制推动资金滚动增值,既确保政策红利“精准滴灌”,又实现发展动能的永续循环。(陕西省澄城县经济研究中心 供稿)

主 办:山西乡村振兴编辑部

总 编: 孙丽娟

副总编: 马宏泰

电话:195-0351-0668、131-3336-5974

地址:太原解放路东仓巷甲4号办公大楼

版权所有:山西乡村振兴编辑部 备案号:晋ICP备2025067970号-1

主 办:山西乡村振兴编辑部

总 编: 孙丽娟

副总编: 马宏泰

电话:195-0351-0668、131-3336-5974

地址:太原解放路东仓巷甲4号办公大楼

版权所有:山西乡村振兴编辑部 备案号:晋ICP备2025067970号-1